| 2020.09.13 | 南さつまの今を伝える、ドローン空撮が届きました。 鳥になった感じで、ふる里を感ずることが出来ます。 是非ご覧ください。 空撮映像の入り口は、こちらをクリック! |

|---|---|

| 2020.06.10 | 古くから坊津に伝わる伝統芸能・民俗行事 『ほぜどん』、『唐カラ船まつり』、並びに『十五夜行事』を集約・掲載させて頂きました。 |

| 2020.03.10 | |

| 2019.07.18 | |

| 2019.07.11 | 神代三山陵と笠狭宮跡 日本遺産登録に向け準備会を発足。 「神話の里」で地域活性化を! 漸く日の目を見る時が来るか? 是非とも、足を運んでください。 |

| 2019.05.02 | 坊津やまびこ会 主催「まち歩き」通算50回を達成(地方紙に掲載) 、並びに 神話のふる里 神代笠沙宮の古址 宮ノ山遺跡について加筆させて頂きました。 |

| 2018.11.28 | |

| 2018.05.23 |

南さつまの今を伝えるドローン空撮が届きました。

鳥になった感じで、ふる里を感じることが出来ます。

※音量が大きいので、やや絞り込んでご覧ください。

坊津・秋目から笠沙方面に向かう国道226号線の右端に神代の遺跡があります。

(遺跡の詳細は、こちらをクリック)

ここに辿り着くには、枕崎ー坊津ー久志(くし)を経て、薩摩半島南岸を西進する方法と、南さつま市の加世田ー大浦ー笠沙を経て、薩摩半島西岸を南下する方法があります。

いづれも方法も、国道とは云え、まだまだ整備不十分な箇所がございますが、薩摩半島南岸を西進するルートには、下記に示す「坊トンネル」、「丸木崎トンネル」が開通し、風光明媚なリアス式海岸を眺めながら辿り着くことが出来ます。(呉々も道が狭く九十九折のため、安全運転に心がけましょう。)

さて、ふる里では日本遺産登録に向けて、鋭意努力しています。 全国の皆様のご協力を得て、日本遺産登録がなります様、祈願しております。

神代聖跡笠沙之宮碑

最近開通した 丸木崎トンネル

坊津への入口 坊トンネル

坊津やまびこ会主催による「わが町のガイドさんと歩く」(まち歩き)が、通算50回を達成しました。 2006年の開始から13年、薩摩半島西南端の「史」と「景」の魅力をご案内。

参加者は延べ1,500人を越し、今尚、やまびこ会は、「ふる里・坊津のファンを増やしたい」と意気盛んです。(左記は、地方紙・南日本新聞の記事掲載)

坊津の史跡・景観、並びに悠久の伝統芸能につきましては、本サイトに凝縮・掲載してございますが、これらを懇切・丁寧にご案内頂けるのが、観光ボランティア『坊津やまびこ会』です。

是非とも、史跡・景観・海の幸・体験ツーリズム(釣り・ダイビング-etc)に恵まれた坊津へ、お足をお運びくださいませ。 『坊津やまびこ会』が、ご案内致します。

朝日に輝く開聞岳(坊津への玄関口:耳取峠)

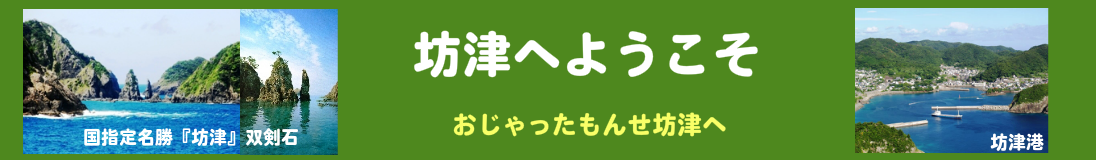

海上にそそり立つ国指定名勝:双剣石

古からの天然の良港・坊津

サンゴ・熱帯魚に会える綺麗な浜・あじろ浜

釣り・ダイビングに最適、坊津の海

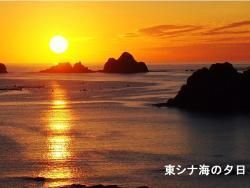

丸木崎から眺める夕日

玉川大研修施設「久志晴耕塾」完成

玉川大学(東京)が、南さつま市坊津町久志の同大学久志農場前に整備していた、学生らが使用する宿泊研修施設が完成した。 竣工式が、大学を運営する学校法人玉川学園や、市の職員・住民ら約100人が、学園を創立した故・小原國芳さんの出身地で祝った。

研修施設建立は、来年の学園創立90周年事業の一環。 玉川大学南さつまキャンパス「久志晴耕塾」と名付けられた。

鉄筋コンクリート造りの地上2階、地下1階、延べ床面積約1500㎡で、学習室や多目的スペース、加工室を備え、50人程度が宿泊可能。 丸木浜を望められる。

農場実習や植物、海洋生物の調査などで利用するほか、学園の園児、児童生徒の活用を検討。 教育研究を基にした社会貢献、地域連携の拠点を想定する。

本坊輝雄市長は、「少子高齢化が進む地域にやる気と勇気と元気を与える。 県民も訪れ、交流が活発になればと」期待した。

2018年1月13日 南日本新聞より転載

坊津町久志にある小原國芳の記念碑

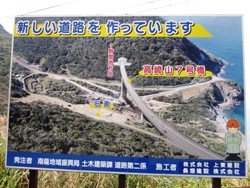

国道とは名ばかりの笠沙路(国道226号線)が、大幅に整備されます。 10年以上待ったでしょうか・・

海道八景・高崎山ビューポイントを過ぎて、野間池・笠沙恵比寿へ向かうところの断崖・絶壁に、笠沙トンネルと高崎山7号橋が建設中です。

完成は平成31年10月29日、もう間もなくです。 現在、大型観光バスの通行には、かなり厳しい面がございますが、これが一気に解消されます。

野間池・笠沙恵比寿、並びに宮ノ山遺跡へのツアーが楽になり、地域活性化への貢献も大きいものと思われます。

是非、これからの旅行計画にご検討くださいませ。 通行量が多くなれば、野間池~坊津(久志)間のルートも逐次整備されるのではと、期待も募るところです。 〔現在、枕崎~坊津~久志間は道路整備がなされ、スムーズに通行することが出来ます。〕

是非とも、史跡・景観・海の幸・体験ツーリズム(釣り・ダイビング-etc)に恵まれた坊津へ足をお運びくださいませ。

笠沙トンネル建設中の看板

高崎山7号橋建設中の看板 トンネルを抜けると野間池・笠沙恵比寿は間近です。

※既に竣工しているのではと思われますが、未だ朗報がございません。その為、休稿のまま掲載させて頂いております。

南さつま市坊津地区の住民や出身者らでつくる「坊津町の活性化と環境保存を促進する会(坊津友の会)」(岩崎佐幸会長、約50人)は、坊津街道(薩摩街道)の起・終点の道標を同市坊泊庁舎の緑地帯に設置した。 除幕式が8日あり、関係者が完成を喜んだ。

坊津街道は古くから九州を縦貫して参勤交代などでも使われ、福岡県から熊本市、出水市、鹿児島市、坊津まで続く道だった。

坊津友の会は09年4月に発足。 坊津再生のため今年2月末までに約40万円の寄付金を集め、道標設置が事業の第一弾となった。 重複するメンバーも多いやまびこ会の協力も得た。 道標は、ヒノキを使い高さ約1.7m。

除幕式で岩崎会長は「埋もれた歴史や宝を保存するための第一回の事業となった。 誇りと思える歴史を大事にしたい。」 やまびこ会理事も務める早水廣雄事務局長は「九州新幹線全線開業を前に、坊津街道の起点・終点を表したかった。 今後、坊津街道を通じて筑後市の市民団体などと交流して行ければ」と話した。

坊津は鹿児島県の薩摩半島の西南端にあります。 リアス式海岸と云う、海に山が入り込んだ地形で、風光明媚な町です。 その昔は、三重の津(安濃津)、福岡の博多(博多津)と並んで、日本三津(にほんさんしん)と呼ばれた港町でした。 古来、海上交通の要地で、奈良時代には鑑真が上陸した地でもあります。

中世からは島津氏の中国・琉球貿易の拠点地でもあり、倭寇や遣明船の寄港地であったと伝えられています。 海外貿易で賑わった坊津港と共に繁栄を誇り、真言宗寺院の一乗院は、寺跡に残る石造りの仁王像が往時の繁栄を今に伝えています。

江戸時代になると、貿易港としての重要地は長崎へ移り衰退しますが、薩摩藩の秘密貿易の地として、その地位は保ち栄えていました。

現在でも、当時の石垣、石畳、石の階段、並びに民俗行事が残っており、当時の面影を残す情緒ある町です。

最近では、美しい景観と共に、透明度の高い海岸を利用したダイビング、釣り、町歩きのメッカとして若者の心を捉えています。