マメに働く氏にまで私と同様の背水の陣を強制するつもりはないのだが、せっかくのことであるから、紙上に掲載次第、このページでも紹介申し上げることにした。

乞う、ご期待。

Back to Bak's Home

第01回:私的6月23日 第02回:東京の与那覇さん

第03回:ロンドンの沖縄人 第04回:女・子どもの図書館で

第05回:真夏の夜の夢 第06回:ウチィアミ(置き網)漁

第07回:トゥシィユーェー(歳祝い) 第08回:マック病、膏肓に入る

第09回:「ヂドゥイ」の夜 第10回:ホウス祭(ウヤンコー)

第11回:喜界島でのアメラジアン 第12回:心を病む

第13回:喜界島の象のオリ

多少なりとも珍しいモノを、挿し絵代わりに使うことにした。

喜界町の貴重な文化財であるが、詳しい説明はいまは差し控えたい。

人によっては、お宝並みの貴重な文化資料ではあるのだろうが、

興味のない方にとってはクズみたいに見えるのかも知れない。

ともかく、毎回1枚ずつ、挿し絵代わりに写真を入れることにした。

(Aug. 06, 1999)

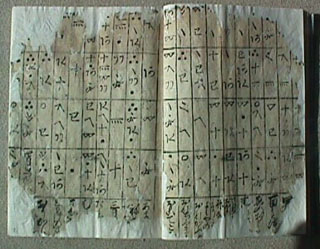

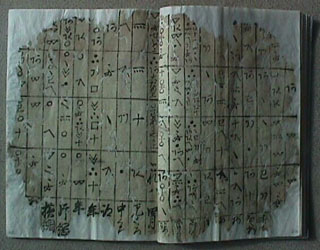

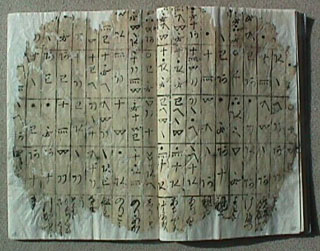

WEB master 註:第8回まで用いた写真は、喜界島に伝わる

「トキ草紙」の写真として某所から提供して戴いたものである。

ま、しかし、ホントのところどうなんであろうか? WEB master

には分からない。

草紙文字が書かれていることは確かだろうが、ひょっとすると

草紙文字の解説書であるとか、あるいは草紙文字「辞典」みたいな

モノなのかも知れない。何かお気づきの方は御一報を。

(Oct. 13, 1999)

WEB master 註:第9回から第13回まで用いた写真は、喜界島に

伝わる「天女の羽衣伝説」の、天女の羽衣および遺品として某家に

伝わる品である。WEB master にとっては、銅鏡が最も興味深いのだが。

(Dec. 22, 1999)

私的6月23日

今日六月二十三日、ペイデイ・ディナーとしゃれ込み久しぶりに家族で外食にいく。娘の一人が、宿泊研修とやらで留守。その分余計にビールを…、という親父のセコイ飲み意地もあった。中華、和食、イタリアン、三人三様の注文をして、ビールを片手に新聞を広げる。一面の記事で、沖縄慰霊の日が今日であることを知る。とたん、ビールのノドゴシが悪くなった。

今日六月二十三日、ペイデイ・ディナーとしゃれ込み久しぶりに家族で外食にいく。娘の一人が、宿泊研修とやらで留守。その分余計にビールを…、という親父のセコイ飲み意地もあった。中華、和食、イタリアン、三人三様の注文をして、ビールを片手に新聞を広げる。一面の記事で、沖縄慰霊の日が今日であることを知る。とたん、ビールのノドゴシが悪くなった。記事は続く。当時の大本営文書の分析により、本土決戦のための「捨て石」、時間引き延ばしのための沖縄戦を裏付ける資料が明らかになった。また、沖縄での戦いを大本営は厳密に分析し本土決戦の資料としたとの記事もあった。ビールのコクもキレも無くなった。

沖縄で地上戦が行われていた当時、連日の空襲で喜界島も焦土と化していた。飛行場があるということで、沖縄の次に喜界島への上陸を予定したアイスバーグ作戦も計画されていた。海岸には地雷が埋められ、島民の間では落とし穴や草を束ねて上陸してくるアメリカ兵の足をつまずかせる新兵器も考えられた。高台には避難用兼自決用の壕が割り当てられ、実際に「山登り」と称して、避難兼自決演習も行われた。しかし、結局、喜界島への上陸は無かった。空襲による喜界島での爆死者は百十九人。沖縄での地上戦による犠牲者、二十三万余人。同じヤマトゥの「捨て石」「トカゲの尻尾(しっぽ)」として、権力のはざまで翻弄(ほんろう)された辺境の地の現実であり、被害の違いはあっても同じ軍事基地があったがゆえの結果である。

五十四年前、幸運にも生きながらえた父・母の命の上に私の命があり、更に娘二人の命が今続いている。悲惨な沖縄戦の裏側で、喜界島の一万五千余人の命がつながった。今日二十三日、喜界島で沖縄戦の慰霊の行事はなかった。あまりにも遠くなった沖縄との距離感を感じながら食事は続いた。酔えないままビールが残った。(得本 拓・喜界町図書館司書)

(1999年07月08日掲載)

↑ Top

東京の与那覇さん

一九五四年生まれ、団塊世代のシッポに私は位置する。島でボケーと十八年間を過ごした学生が入れる大学なんてしれていた。七三年、東京のマンモス大学に入学する。大学は中央へ東京へとおしよせてくる地方からの学生でまだいっぱいだった。全共闘運動の行き場を失ったエネルギーの余熱がまだ学内にも残っていた。狭山差別裁判とか三里塚とか、実にいろんな日本の現実がゴッチャになって、上京してきた青年の周囲を駆け抜けていった。

一九五四年生まれ、団塊世代のシッポに私は位置する。島でボケーと十八年間を過ごした学生が入れる大学なんてしれていた。七三年、東京のマンモス大学に入学する。大学は中央へ東京へとおしよせてくる地方からの学生でまだいっぱいだった。全共闘運動の行き場を失ったエネルギーの余熱がまだ学内にも残っていた。狭山差別裁判とか三里塚とか、実にいろんな日本の現実がゴッチャになって、上京してきた青年の周囲を駆け抜けていった。サークルの友人が沖縄の与那覇さんを紹介してくれた。友人は奄美は沖縄の一部と思っていたらしい。私が東京で寂しそうだから、と気を使ってのことであった。沖縄の訛(なまり)の強い方で見るからに島人(シマッチュ・奄美ではそう言う)独特の彫りの深い相貌(そうぼう)であった。もちろん私もそうである。与那覇という奄美には無い三字姓が印象に残り、朴訥(ぼくとつ)とした沖縄訛に鹿児島弁にない近さを感じた。それ以降、アルバイトで忙しかったこともあり、そんなに深いつき合いはできなかった。近い者同士、共有する話題や悩みもあり、どうしてもっと時間をとって話すことをしなかったのか、今思うと残念である。

アパートと学校とバイト先の三点を移動し、都市の匿名性に身を潜めて、ジャズ喫茶、映画館、美術館などをさまよい、島で体験できないものを求め続けた四年間であった。それを青年の向上心とでも云うのであろうか。しかし自らの足下の風土や歴史を意識的に理解・体験してこなかった者にとって、東京の生活はあまりにも麻薬的でもあった。東京での根無し草的な「生活としての存在」が、コンプレックスの裏返しの結果、安易に自己肯定され、「田舎を忘れた都会人」にスリ変わってしまうことはよくあった。

構内で出会う度、つねに変わらずに沖縄的であった与那覇さんの存在は、大都市の中で自己喪失になりがちな自分を見つめ直す鏡であり、私を奄美に引き留め続けるとも綱でもあった。(得本 拓・喜界町図書館司書)

(1999年07月21日掲載)

↑ Top

ロンドンの沖縄人

第二次オイルショックの不況で就職を諦めた私は、七七年九月アルバイトで貯めた金と親戚一同から頂いた餞別を頼りに、パキスタン・インターナショナル・エアラインでヨーロッパに飛んだ。当時の南回りハイジャック・コースである。

第二次オイルショックの不況で就職を諦めた私は、七七年九月アルバイトで貯めた金と親戚一同から頂いた餞別を頼りに、パキスタン・インターナショナル・エアラインでヨーロッパに飛んだ。当時の南回りハイジャック・コースである。到着したオルリー空港から旅は始まった。日本語しか話せない自分にとって、食べること、寝ること、移動すること、そういった本能に必要な情報を得ること伝えること自体が旅であった。秋から冬の六カ月間、北極圏内のノルウェーのナルビクから、南はモロッコのマラケシまでをさまよった。自由な一人旅へのあこがれは誰もがある。しかし、コミュニケートできる言葉をもたない者にとって、異国での長旅は苦痛以外の何物でもなかった。

生活語としての英語の必要を痛感した私は、予定を変更してイギリスに渡った。当時からロンドンには多くの日本企業が進出しており、日本人にホームステイを斡旋する業者も幾つかあった。しかしクイーンズイングリッシュを学びに来る外語大の学生や企業マンならともかく、ヨレヨレのジーンズ姿の一旅行者を親切に迎えてくれる同朋人はそんなに多くはいなかった。数軒回った後、「トモ・コミュニケーション」という小さなオフィスを訪ねた。具志堅用高さんそっくりのカーリーヘアのお兄さんがイスの上であぐらをかいて迎えてくれた。ロンドンで聞く沖縄訛に安堵感を感じながら面接を受けた。奄美出身ということと百パーセント貧乏の様相がここでは幸いし、手数料を大幅に割り引いてホームステイ先を斡旋してくれた。ただし身ぎれいにするという条件付きで......。

四週間のホームステイ料金を支払うと、わずかな小遣いと帰りの航空券だけが残った。しかし暖かいベッドで寝られること、英語が勉強できることの嬉しさで一杯だった。ロンドンでの沖縄との出会いがなかったらその後の長期滞在は、なかった。沖縄には今でもすごく感謝している。(得本 拓・喜界町図書館司書)

(1999年08月05日掲載)

↑ Top

女・子どもの図書館で

夏休み、図書館はにぎわっている。涼を求めてたむろする子ども達、少し背伸びしたファッションで友達と待ち合わせし語りあう中・高校生。故郷をテーマにして資料を求める大学生もいる。帰省中の孫の手を引き本を探すお婆ちゃんがいる。久しぶりに帰省し、島の変化を感慨深げにながめる初老の方もいる。利用者それぞれの諸々の要望から雑多な資料請求があり、私は終日書架の間を走り回っている。

夏休み、図書館はにぎわっている。涼を求めてたむろする子ども達、少し背伸びしたファッションで友達と待ち合わせし語りあう中・高校生。故郷をテーマにして資料を求める大学生もいる。帰省中の孫の手を引き本を探すお婆ちゃんがいる。久しぶりに帰省し、島の変化を感慨深げにながめる初老の方もいる。利用者それぞれの諸々の要望から雑多な資料請求があり、私は終日書架の間を走り回っている。一九八五年四月、鹿児島市で幅広く事業を展開している長島公佑氏の多額の寄付で喜界町図書館はオープンした。自らの事業の成功は多くの人々の指導と協力のおかげであると、お世話になった故郷への恩返しとしての、図書館の寄贈であった。

開館当時、鹿児島県内に図書館設置町村はまだ少なく「行政のアクセサリーとしての図書館」とか「女・子どもの図書館」と揶揄した表現を聞くこともあった。学校に近いということもあり、確かに子ども達の利用は多い。忙しい人ほど本を読むとはよくいわれているが、島でもそれは同じである。習い事やスポーツ活動で多忙な子ども達、家事・育児・パートとせわしいお母さん達が高い比率で図書館を利用している。

仕事、仕事に追われ、狭い島社会の窮屈な人間関係に疲れた男性達をしり目に、女性、ことお母さん達の元気さが目立つ。それは、集落の様々な会合での積極的な発言や活動にもうかがえる。周囲と同じように考え行動し、与えられたノルマを確実にこなし、目立たないこと。以前の右肩上がりの経済状況下ではそれでもよかった。しかしそんな男社会が機能不全に陥っていることを女性達は敏感に感じとっている。

「女・子どもの図書館」で、学習を始めた女性達が確実に島社会を変える力になりつつあることをカウンターで実感している。確かに、どんなに頑張ったって本を読んだヤツにはかなわない、そのことは私もよく知っている。そういえば、古来、この島は女島とも云われている。(得本 拓・喜界町図書館司書)

(1999年08月18日掲載)

↑ Top

真夏の夜の夢

図書館での仕事が、人と資料を結びつけるということもあり、日々多くの出会いがある。夏休み期間中、各分野で研究・調査されている方々が、図書館をよく訪れる。そんな彼らを出迎え、案内しそして時には食事でもと、わが家に誘うこともある。狭い借家ながら人の出入りは多い。

図書館での仕事が、人と資料を結びつけるということもあり、日々多くの出会いがある。夏休み期間中、各分野で研究・調査されている方々が、図書館をよく訪れる。そんな彼らを出迎え、案内しそして時には食事でもと、わが家に誘うこともある。狭い借家ながら人の出入りは多い。「どうして島では、外から来られた人に過剰なぐらい気を使うのだろう」と、島での生活もすでに17年になる千葉出身の連れ合いがぼやく。お客さんを大切にもてなすというのとは別の意味で、もう少し対等な距離を持ってつき合えないのか、と彼女はいぶかる。

喜界では、地元の高校卒業と同時に多くが島を出る。その後数年して幾人かは帰って来るが大半は本土で居を構える。島に残る者を「ヤン バンサー」(=留守番役)と呼び、若者の間で自嘲的なニュアンスで使われている。

外に出ることでしか、経済的自立ができない社会では、個人の精神的な自立は難しい。1466年以降の琉球・薩摩支配下での従属の歴史は余りにも長かった。その後、明治以降の皇国臣民化そして日本復帰後の工業・消費社会への移行。その間、自立した個人の権利意識や契約概念の広がりが奄美では十分ではなかった。そればかりか島がもっていた独自性すらも失うこととなった。

以前の島共同体に戻れない、かといって本土社会にもとけ込めずにいるもどかしさを奄美は、沖縄と本土の間で感じている。友人達から取り残されて島に住むことの空虚感と本土化し個性を失った島に住み続けることの恥じらいが、外から来られた人と接する時のあの無意識で過剰な気づかいとなるのであろうか。

幸福は海の彼方からくるというニライカナイの古代的幻想は、経済的幻想として、物質的豊かさをもたらした。その結果、「何でも本土化」が島全体で進んでいる。だからこそ、外との出会いを通して、しっかりと足元を見つめる視点の高さが今求められている。「真夏の夜の夢」それは、もうたくさんだ。(得本 拓・喜界町図書館司書)

(1999年09月02日掲載)

↑ Top

ウチィアミ(置き網)漁

旧暦の二十四日の早朝、上司に無理をお願いし、ウチィアミ漁に連れていってもらった。朝もやの止まった空気の中で作業は始まった。百之台地から差し込む朝の光を背にして、腰までつかりながら網を上げる。朝一番の寝ぼけた光が水面で魚と一緒にはねる。

旧暦の二十四日の早朝、上司に無理をお願いし、ウチィアミ漁に連れていってもらった。朝もやの止まった空気の中で作業は始まった。百之台地から差し込む朝の光を背にして、腰までつかりながら網を上げる。朝一番の寝ぼけた光が水面で魚と一緒にはねる。網に引っかかった状態でサメから喰いちぎられ、頭部だけが無惨に残ったサクチ。いったん飲み込まれた後吐き出され、粘液まみれのツゥシー。網を切ろうともがき、からみついたままもぎ取られたカニの腕節部。つい先ほどまで水中でくりひろげられた壮絶な死闘の抜け殻をすくい上げていく。命のあわれさと生きていることの偶然さを感じながら作業を続けた。

磯芝の上で網から魚を取り出し選別する。危険な魚、食べられる魚、刺身で美味おいしい魚、煮込みの方がいい魚、いろいろと教えてもらう。そして過分なタマス(分け前)を頂き凱旋(がいせん)将軍よろしく家に帰った。

捕まえた獲物は自分で食べる。そういった雄の遺伝子が目覚めたのか、魚を自分でさばくことにした。ウロコをはぎ、内蔵を取り出し、三枚におろし、刺身にして食べる。その手順でいたが、そう簡単には運ばなかった。ウロコがとにかく硬い魚がある。表現をはるかに越えたとてつもない異臭を発する内蔵の魚があり、そして皮がまるでゴムのような魚もあった。まな板の上で、切れない包丁を手にした人間と魚との格闘は続いた。

悪戦苦闘の結果、サバユのたたきを酢味噌で、ボラをフライで、エーミーを煮魚にしてひととおり食べられるようになった時は、すでに正午を過ぎていた。

スーパーで買えば魚の切り身、お金を支払って済むことではあるが、今回の体験は、命を捕らえ、命を料理し、命を食しているという食事の実体を教えてくれた。頭では分かっていたつもりの自然と人とのかかわりが、より具体的な営みとして理解できた。貴重な体験を与えてくれた上司と自然の恵みに感謝しながら、休日の豪華な昼食が始まった。(得本 拓・喜界町図書館司書)

(1999年09月14日掲載)

↑ Top

トゥシィ ユーェー(歳祝い)

喜界島では、集落毎に敬老会を催しており、旧来の正月に祝う集落と、九月の敬老の日に祝う集落とに分かれている。

喜界島では、集落毎に敬老会を催しており、旧来の正月に祝う集落と、九月の敬老の日に祝う集落とに分かれている。一六九七年、カミ山に八幡神社を建立したと記録に残る城久(ぐすく)集落では、九月に歳祝いを行っている。先日その敬老会に参加した。

集落区長の長寿を祝う挨拶があり、その中で世帯数五一戸、人口一〇八人、二十歳未満十七人、六五歳以上は四五人、高齢化率四一%などの具体的な説明があった。

区長が統計の中でふれなかったことに、外から来られた居住者の多さがある。同じ集落同士の婚姻は、確かに最近は少なくなったが、城久集落では他集落以上に、外からの嫁さんが多い。各集落ばかりでなく県内各地そして県外さらには外国からの嫁さんもいる。それだけ各出身地の言葉や文化などの多様性に富んだシマ(=集落)である。

そんなシマでのお祝いである。当然宴席は弾む。照れる新敬老者を区長が紹介し、婦人会員の手によるお膳が添えられる。小学生によるサンシンの演奏、中学生の合唱、飛び入りの民謡と続く。気心のしれた者同士のなごやかな雰囲気の中、おもしろおかしく時には猥雑に酒宴は続いた。

確かに高齢者の多い集落である。でも、それがマイナスイメージとして映らない。農作業も現役でこなし、しっかりと老後も楽しんでいる。当日も若いモンのカラオケには負けられん、とばかりに高齢者だけの二次会も場所を移してセットされていた。そんな活気あふれるお年寄りが多いシマである。

人の出入りが多いこと、よそ者が居ることで、家や村の旧来のしきたりとの衝突もある。狭い村社会でのこと、感情的な違和感も一時的にはあるが、それが村の日常性を見つめ、改善するきっかけにもなる。異質なものを受け入れる心の広さと深さが、この集落のアジー・アンマーから感じられる。それが長寿の秘訣でもあり、シマの活気にもなっている。

二次会のカラオケとサンシンの音は夜通しシマ中に響いていた。(得本 拓・喜界町図書館司書)

(1999年09月29日掲載)

↑ Top

マック病、膏肓に入る

MZ80Bというマイコンが以前あった。クリーンコンピューター思想とかいう宣伝文句に踊らされ、8ビットマイコンを買ったこともあった。もう随分前のことのように思える。

MZ80Bというマイコンが以前あった。クリーンコンピューター思想とかいう宣伝文句に踊らされ、8ビットマイコンを買ったこともあった。もう随分前のことのように思える。BASICで、自らの論理的思考力の欠如を知り、DOSでは階層ディレクトリーを 理解しただけでギブアップした。その間どれほどブラックボックスに時間と金を吸い込まれただろう。少しでも回収しなくては、という貧乏性がさらなる悪あがきをする。そんな悪循環の中、それこそワラにもすがる思いでマックというパソコンに切り替えた。

当時、周囲にはマックユーザーがいなかった。今思えば大胆な選択であったと思う。そのことは教えてくれる人がいないだけでなく、タダで違法コピーを貸してくれる人も居ない(!?)ということでもあった。四面楚歌の状況で新しいパソコンとの関係が始まった。

信じる者は救われる、と言う。一人、二人と、島に転入して来られたマックユーザーと出会えた。メーカーのサポートも良く、修理の時には運送業者が家まで取りに来て、 無償で交換してくれた。保証書によく小さく書かれている、「沖縄・離島の方は、別途送料が必要です」という地理的差別はなかった。無料電話サポートは、可処分所得の少ない私には大いに助かった。外国製品のマックで、やっと本土の消費者と同等に扱われたことが、うれしくもありまた寂しくもあった。

単なるパソコンではあるが、それを介していろいろな方々との交流が始まった。操作が分からないと話したら解説ビデオを与論から送ってくれた人がいた。診察の合間にトラブったマックを往診して直してくれたお医者さんもいた。そんな方々のサポートがありインターネットにつなぐこともできた。

DOSがマックに代わりそれがインターネットにつながった時、ブラックボックスがマジックボックスに変わった。外の世界とつながっていることの安堵感(あんどかん) と狭い島から脱出できる解放感がその箱にはある。(得本 拓・喜界町図書館司書)

(1999年10月12日掲載)

WEB master 註:今回まで用いた写真は、喜界島に伝わる「トキ草紙」の写真として某所

から提供して戴いたものである。

ま、しかし、ホントのところどうなんであろうか? WEB master には分からない。

草紙文字が書かれていることは確かだろうが、ひょっとすると草紙文字の解説書であるとか、

あるいは草紙文字「辞典」みたいなモノなのかも知れない。何かお気づきの方は御一報を。

↑ Top

「ヂドゥイ」の夜

旧暦九月一五日の前後、喜界島ではシマ(=集落)遊びと呼ばれる豊年祭が各集落で行なわれる。すでに水田が消えた島では、豊年祭の意味あいも変わってしまったが、キビの植え付けも済み、農家には一息つけるいい時期である。

旧暦九月一五日の前後、喜界島ではシマ(=集落)遊びと呼ばれる豊年祭が各集落で行なわれる。すでに水田が消えた島では、豊年祭の意味あいも変わってしまったが、キビの植え付けも済み、農家には一息つけるいい時期である。祭の前に、「ヂドゥイ」と呼ばれる八月踊りの稽古が行なわれる。ヂドゥイとは、労働に慣れきった足を、祭に馴じませるために、地に足を付けることからきていると言われている。労働モードから祭モードへの切りかえ、なる程納得がいく。

昨晩、城久集落のヂドゥイの初日に参加した。以前は1週間行なっていたが、今では三日間に短縮されている。待ち遠しかったのだろう、テレビもカラオケもない時代から唄い踊り続けてきたかっての乙女達で広場は賑わっていた。奉仕作業で化粧直しが済んだ土俵を囲み、対になった唄い手の掛け合いで唄が始まり踊りの輪が動く。

スンガニガー、イチヌフー、城久メーウラシューなどなど、伝承されている十八の八月踊りが稽古された。唄者の加齢もあり、録音テープを使うことも多くなった。各集落で微妙に違う唄と踊りを継承しようとさまざまな取組みも行なわれている。それでも歌詞の意味を理解している者は少ない。勿論、私もその一人。とまれ、上弦の月が高く上がるまで踊りは続いた。

踊りの合間に、準備一切を担当する青年達が飲み物やタオルを配る。青年といっても二十代はいない。四十代もここではまだ青年である。踊りが終わる頃にはすっかりお酒で出来上がった人もいる。やおらサンシンを取り出して島唄の即興が始まることもある。秋の月明かりは誰をも詩人にし、祭の前の高揚感は、誰をも勇敢にしてくれる。

昔は、踊りの輪、語らいの輪から、一人、二人と月明かりの樹影の中にカップルが消えていったんだが......と当時の青年は当時のロマンスを語る。ヂドゥイの後、華の時を過ぎた者ばかりが残り、とりとめもない話しが漫然と広場で続いた。(得本 拓・喜界町図書館司書)

(1999年10月27日掲載)

↑ Top

ホウス祭(ウヤンコー)

喜界島では、墓前で祖霊を祭る行事として旧暦八月のシバサシーと九月のホウス祭(高祖祭)の二つがある。前者は島の東半分で後者は西半分でそれぞれ違った日に行われている。

喜界島では、墓前で祖霊を祭る行事として旧暦八月のシバサシーと九月のホウス祭(高祖祭)の二つがある。前者は島の東半分で後者は西半分でそれぞれ違った日に行われている。私の住む集落でのホウス祭が先日あった。お供えの焼酎、花、そしてお香をもって集落の共同墓地に急ぐ。墓地はすでに盛装した人達でにぎわい、柔らかな秋の陽射しの中にお香の煙が一面にあふれていた。水や花をとりかえ香をたき、一家の安全を祖霊に感謝し願う。親戚のお墓へも線香と焼酎を持って回る。その日は、学校も昼から休みで、孫・曾孫の成長を祖先の霊前で報告している家族も多い。墓前での語らいを済ましお供えを詰めて帰途につく。以前は墓前での酒宴も催されたようだが車社会は、祖霊との共食の儀もゆるさない。

ホウス祭を「ウヤンコー(親の孝)」とも呼んでいる。高齢の両親が元気でいる内に親孝行を、ということで今年は兄弟八人全員が集うことにした。九十歳にならんとする両親の健在に甘えて、十分な親孝行を欠いている六一歳から四三歳までの息子四名、娘四名全員が両親の前に顔をそろえた。さすがに加齢の重みは隠せない、久しぶりにあう両親そして兄弟同士の容姿を見て過ぎ去った時間の長さを確認しあった。

八人八様、東京での、福岡、鹿児島そして喜界島でのそれぞれの人生である。離婚があり、リストラがあり、病気もあり事故もあった。特別に出世した訳ではなく財を築いた訳でもない。悩み、とまどいながら日々の生活に追われている市井の八人である。

そんな子供八人が両親を囲んで食事をした。戦中・戦後のあの時代に農業をしながら八人の子供を育てた。それ自体が大きなドラマであり、誇りとなって両親のシワを刻んでいる。八人の子がそれぞれが力を合わせて誠実に生きていること、その下で十八人の孫が元気に育っていること。それ自体が愚直に人生を歩んできた両親へのウヤンコー(親孝行)そのものであろう。そう思った。(得本 拓・喜界町図書館司書)

(1999年11月09日掲載)

↑ Top

喜界島でのアメラジアン

小学生の頃、髪と目が茶色く、ガイジン、ガイジンと呼ばれることもあった。いじめられたわけではないが寂しい思いをした憶えはある。年がたつにつれ彫りが深く濃い眉毛のシマッチュの顔になり、そんな体験も忘れていた。

小学生の頃、髪と目が茶色く、ガイジン、ガイジンと呼ばれることもあった。いじめられたわけではないが寂しい思いをした憶えはある。年がたつにつれ彫りが深く濃い眉毛のシマッチュの顔になり、そんな体験も忘れていた。最近アメラジアンのことをマスコミでよく聞く。その度に以前、身近にいた混血のお兄さんやお姉さん達を自分の体験と重ねて思いだす。戦後、喜界島から沖縄に仕事で出かけた人は多い。もちろん女性もいた。軍関係の仕事が多かったのだろう、そこで産まれた子ども達が島に住むアジーやアンマーの手で育てられていた。

無邪気であるが故に子どもの世界にも、大人の偏見は容赦なく入り込んでくる。転校してきた金髪の男子を、モンキー、モンキーと、はやし立てるガキ大将がいた。何か事ある毎に彼は小突かれていたのを思いだす。不思議な事にいじめる側の私達を叱り諭す大人の記憶が余り無い。

色白で碧眼そして長身のお兄さんが近くにいた。両親から離れて過ごす生活がおもしろいはずはない。家を抜け出して私の家の納屋に隠れて夜を過ごすこともあり、一緒に食事をすることも時々あった。祖父母と一緒に住むお姉さんもいた。走りが速くストライドのある彼女の走りと黒く細い脚そしてチヂリ毛は、今でも鮮明に覚えている。そんな彼らは中学校を終えると島から出て行き、二度と島に帰って来ることは無かった。

ハロージーという血縁関係が根強い島社会は、身内や仲間同士の結束が強くその裏返しとして異質なものを排除する力も強い。南ののどかな島は、一皮剥けば偏狭な生身の感情がぶつかり合う感情ドロドロ社会でもある。そんな島社会の汚さを、幼いながらも敏感に感じとった彼らにとって、島での生活はどう映ったのだろうか。「もう、たくさんだね、島での生活は.....」そんな言葉が遠くから聞こえてきそうな気がする。確かに、他と違った者、違おうとする者には、ややこしくてツカレル島で、ある。(得本 拓・喜界町図書館司書)

(1999年11月24日掲載)

↑ Top

心を病む

先日、友人の兄のお葬式に参列した。四七歳、心不全による早すぎる死であった。二一歳の時に東京で心を患い二年間入院し、退院後は島でずーと治療を受けていた。文学を愛する人であった。ニコチンも精神安定の一つであったのだろう、ベンチに掛け本を読む時はいつもタバコをふかしていた。

先日、友人の兄のお葬式に参列した。四七歳、心不全による早すぎる死であった。二一歳の時に東京で心を患い二年間入院し、退院後は島でずーと治療を受けていた。文学を愛する人であった。ニコチンも精神安定の一つであったのだろう、ベンチに掛け本を読む時はいつもタバコをふかしていた。告別式には同窓生も多く参加し、とにかく優秀であったと皆が言う。島の高校から難関といわれる東京の大学に入学した。長男ということもあり両親からも大いに期待された入学であった。張りつめていた彼の心は、都会の孤独な生活の中で、次第にいびつになり突然破綻した。兄の発病の様子を友人はそう語った。

この病気は、自己表現が苦手で几帳面な人ほどかかりやすく、百人に一人の割合で発生するという。話し相手のいない家庭生活そして過度の精神的負荷等々が引き金になり、私の姉も同じ病気にかかり、すでに十年近くなる。今まで居た人が全く違った性格となってそこに居ることほど、家族にとって耐えがたいことはない。病気を自覚しない本人とそれを受け入れたくない家族、発病当時の家族の心情を語るのは容易ではない。幸いに初期の対応が良く、今は落ちつき日常生活もなんとかこなせるようにはなった。

個が組織や全体の中で埋没しがちで、個人の自由な選択がしづらく逃げ場の少ない島の生活も、この病気の発生と無関係ではないだろう。病気を隠そうとする家族の傾向、病気自体への誤解と偏見、多くが絡み合って初期の適切な治療を困難にしている。

そんな中、同じ病気に悩む家族が集まり互いの体験を語り始めた。お互いが支え合うための家族会を結成し、年数回の島内での受診を実現しよう。ゆくゆくは共同作業所を設立してもっと尊厳ある生活を実現しよう、とかかげる目標は大きい。

問題を抱えている人達自らが発言・提案し行動を始める。そうでないと状況は変わらない。納骨後の初七日の線香を焚きながらそう思った。(得本 拓・喜界町図書館司書)

(1999年12月07日掲載)

↑ Top

喜界島の象のオリ

この島で、象のオリ建設反対運動が始まってすでに一五年近くなる。最初、喜界島を再び焦土の島にさせない為の署名活動があり建設反対が町議会で可決された。一方、建設業者による建設推進の署名もあり、その後反対から推進へと町議会がひっくり返った。町長の防衛施設局への建設促進の要望もあった。集会・デモ行進が幾度もあり反対決議が繰り返される。しかし老後の不安、キビ価格の低迷、後継者の不在、どこの農村も抱える現実を前にして、現金は十分に魅力的であり効果的であった。.....、そして土地の多くが手放された。

この島で、象のオリ建設反対運動が始まってすでに一五年近くなる。最初、喜界島を再び焦土の島にさせない為の署名活動があり建設反対が町議会で可決された。一方、建設業者による建設推進の署名もあり、その後反対から推進へと町議会がひっくり返った。町長の防衛施設局への建設促進の要望もあった。集会・デモ行進が幾度もあり反対決議が繰り返される。しかし老後の不安、キビ価格の低迷、後継者の不在、どこの農村も抱える現実を前にして、現金は十分に魅力的であり効果的であった。.....、そして土地の多くが手放された。しかし、世の中全て金と権力で動くという訳ではない。信仰の中で平和を唱え実践している地主がいた。信心を持つ者として、人を殺す戦争につながる軍事施設に自分の土地は使わせない。単純明快な主張のもとに三人の地主がそれを実践した。長いものには巻かれろ、と人はいう。人間関係が濃密な集落で、巻かれずにいることが、どれほどの難儀を甘受することなのか、それは想像以上のものがある。

その地主を支える形で反対運動は続いている。昨年末、「どこに住んでいるかは問題ではない、何を思い何をしているかが問題なのだ」という共通の認識で島の行く末を案じている島外に住む方々と島内の支援者、あわせて三十五名が予定地内の土地六筆の仮登記を済ませた。

先日、その畑に夏植えされたキビの管理作業で汗を流した。培土作業は誰かが既に済ませてあった。畑周辺と「金は一時、土地は万代」と書かれた看板周辺の雑草を払い作業は終わった。帰路、地主宅を訪ね雑談を交わす。泰然自若と信念を貫くご夫婦の姿勢に自分自身が励まされる。

磐石な民主社会の形成に必要なのは、理不尽なことにノンを言う勇気であり、そこから議論が始まる。島の生活でもっとも欠けた部分でもある。易きに流されがちな自己を、信念に裏打ちされた方々の生き方が律してくれる。

「去年今年貫く棒のごときもの」虚子(得本 拓・喜界町図書館司書)

(1999年12月21日掲載)

WEB master 註:第9回から第13回まで用いた写真は、喜界島に伝わる「天女の羽衣伝説」の

天女の羽衣および遺品として某家に伝わる品である。WEB master にとっては、銅鏡が最も

興味深いのだが。

↑ Top